Was ist Philosophie? Was ist die Aufgabe der Philosophen?

Wesentliche Aufgabe ist es, den Menschen und die Welt mit den Mitteln der Vernunft und der Rationalität zu verstehen (Erkenntnistheorie) und aus diesem Verstehen heraus Handlungsoptionen zu bewerten (Ethik).

Es geht also um das Verstehen, und für einen Philosophen ist es als Philosoph überlebenswichtig, zu verstehen.

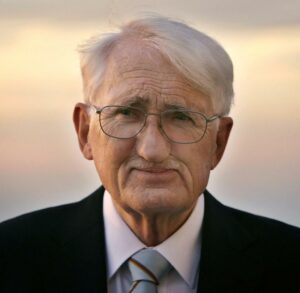

Jürgen Habermas, Quelle: wikimedia

Einer der weltweit bedeutendsten Philosophen der heutigen Zeit ist Jürgen Habermas, der vor wenigen Tagen 95 Jahre alt wurde. Seine Bücher sind in 40 Sprachen übersetzt, über ihn sind über 14.000 Bücher und Artikel geschrieben worden. Seit vielen Jahrzehnten ist er nicht nur in Deutschland eine wichtige Stimme, die hilft, das zu verstehen, was gerade passiert und die auf vernünftige Handlungsoptionen hinzuweist.

Hier sah und benannte Habermas immer wieder sehr klar, wie sehr in unseren Gesellschaften die gemeinsame Basis gefährdet ist. Sein Hauptimpuls besteht in der Beschreibung eines versöhnenden, vernünftigen Gesprächs, das der Gesellschaft diese nötige Basis sichern bzw. wiederherstellen soll.

Vor einigen Wochen erschien im „Philosophie-Magazin“ ein Artikel über Jürgen Habermas mit dem aufsehenerregenden Titel: „Habermas versteht die Welt nicht mehr“.

Es geht um Folgendes: Kürzlich ist ein Buch über Habermas erschienen: „Der Philosoph. Habermas und wir.“ Der Autor Philipp Felsch hat Habermas im Herbst 2023 in Starnberg besucht. Mit großen Entsetzen habe er festgestellt, wie resigniert Habermas angesichts der heutigen Welt gewirkt habe:

„Europa, der Westen, die kommunikative Vernunft, die Überwindung des Krieges als Mittel der Politik – alles, wofür er gekämpft habe, gehe nun Schritt für Schritt verloren, so Habermas.“

Was passiert da gerade? Sagen wir mal so: wenn „Philosophen“ wie Precht die Welt wunderbar verstehen und ein Habermas nicht mehr, dann sollte man kurz innehalten. Denn dann stimmt irgendetwas nicht.

Ich war nie ein großer Fan von Habermas. Einige seiner Voraussetzungen waren mir einfach zu idealistisch, vielleicht zu naiv oder lebensfremd. Vielleicht liegt hier die Wurzel seines jetzigen Scheiterns. Um das zu beurteilen, kenne ich Habermas allerdings zu wenig.

Trotz aller Distanz, die ich zu Habermas habe, macht es mich durchaus nachdenklich, wenn ein solches philosophisches Gewicht wie er angesichts unserer heutigen Realität zu resignieren scheint.

Strukturwandel

1962 war Habermas‘ erstes Buch erschienen: „Strukturwandel der Öffentlichkeit.“ In diesem Buch legt Habermas dar, wie die verschiedenen Ebenen und Strömungen der Gesellschaft eine „Öffentlichkeit“ bilden, die über gemeinsames Fundament verfügt und sich in einem gemeinsamen Gespräch weiterentwickelt. 60 Jahre später veröffentlicht Habermas das bis heute letzte Buch, das den Titel „Neuer Strukturwandel in der Öffentlichkeit“. Der Kreis schließt sich und dieses Schließen ist sehr pessimistisch. Das gemeinsame Gespräch findet nicht mehr statt. Es ist verlorengegangen in den Filterblasen der Digitalisierung und dem Getöse des Internets.

Das für Habermas Dramatische: er findet keine Lösung. Was aber an der Gültigkeit seiner Diagnose nichts ändert. Seine Diagnose lenkt den Blick allerdings in die richtige Richtung: nicht nur auf die Inhalte des gesellschaftlichen Gesprächs zu schauen, sondern auf die Bedingungen, die es ermöglichen. Und die haben sich eben durch die Digitalisierung und die sozialen Medien entscheidend verändert.

Wie vernünftig ist die Welt?

Habermas blickt zusehends kopfschüttelnd auf diese Welt. Es wäre zu simpel, dies als fast natürliche Reaktion eines alten Mannes zu verstehen, dem die Welt einfach zu schnell wird. Denn die Grundfrage, die er in diesem Nichtverstehen stellt, die ist ja durchaus relevant: wie vernünftig ist die Welt eigentlich?

Habermas trat als Philosoph mit einem gewissen Grundoptimismus an: die Vernunft wird sich durchsetzen, letztlich ist der Mensch ein vernünftiges Wesen. Diesen Grundoptimismus muss eigentlich jeder mitbringen, dem es darum geht, sich für eine bessere Welt, für Bildung und Wohlergehen aller einzusetzen.

Ich selbst war in Bezug auf die Vernunft der Welt sicherlich immer etwas weniger optimistisch als Habermas, aber einen gewissen Grundoptimismus besaß ich schon.

Ich muss gestehen, dass ich im Laufe der Jahre viel von diesem Optimismus verloren habe. Natürlich kenne ich das „Eisbergmodell“ und weiß, dass nur 20% bewusste Entscheidungen sind. Der Rest ist unbewusst. Das, was uns eigentlich regiert, ist nicht die Vernunft, sondern das viele andere, das die Vernunft nicht packen kann.

Ich muss gestehen, dass ich im Laufe der Jahre viel von diesem Optimismus verloren habe. Natürlich kenne ich das „Eisbergmodell“ und weiß, dass nur 20% bewusste Entscheidungen sind. Der Rest ist unbewusst. Das, was uns eigentlich regiert, ist nicht die Vernunft, sondern das viele andere, das die Vernunft nicht packen kann.

Aber könnte sich die Vernunft deshalb nicht öfter durchsetzen? Ein Blick auf die Weltlage muss einen skeptisch machen und macht auch mich skeptischer und manchmal zynischer.

Vernunft und Freiheit

Was kann uns Hoffnung geben? Was kann uns Habermas geben?

Es ist der Gedanke der Freiheit, was mich als liberalen Geist ausdrücklich freut. Denn man kann Vernunft nicht ohne Freiheit denken: da, wo Menschen in Freiheit miteinander agieren, entsteht Vernunft, so Habermas‘ und meine tiefe Überzeugung.

Die Frage, an der wir alle arbeiten müssen: was stört diese Freiheit? Was sabotiert das freie Miteinander in unseren Gesellschaften?

Hier gilt es, genauer als bisher hinzuschauen: welche Rolle spielen Desinformation und Propaganda? Wo gibt es Probleme und wo werden „nur“ welche geschürt? Wo gibt es Grenzen der Toleranz? Wo muss eine Demokratie Grenzen setzen, um nicht gefährdet zu werden? Wo muss die Freiheit Unfreiheiten setzen, um nicht gefährdet zu werden?

Es lohnt sich auch weiterhin, an die Vernunft und Freiheit des Menschen zu glauben. Aber stärker als bisher müssen wir alle (und auch Habermas) begreifen, dass diese Dinge nie Selbstläufer und nie endgültig errungen sind, sondern immer neu errungen und erkämpft werden müssen. Und man sich gegen die wehren muss, die die Freiheit und die Vernunft der Menschen vernichten wollen.

Die Freiheit ist die Basis von allem und es lohnt sich, sich für sie einzusetzen, denn, so Habermas:

„Nur die Freiheit erfüllt den Begriff der Autonomie, von der wir wissen, dass niemand wirklich frei ist, bevor es nicht alle sind.“