In Deutschland ist Wahlkampf, in den USA wird Trump als alter neuer Präsident vereidigt: es sind Zeiten, in denen sich die Frage nach dem Verhältnis von Politik und Moral geradezu aufdrängt.

Politik und Moral. Geht beides überhaupt zusammen? Soll das überhaupt zusammen gehen?

Bereits Machiavelli in alten Zeiten schrieb Politikern eine Art zynischen Pragmatismus zu, für den Moral eher schädlich ist. Unserer Tage formuliert Machiavellis Nachfolger Söder es nicht sehr elegant, aber sehr prägnant:

„Moral ist in der Politik selbstverständlich keine Kategorie, außer wir wollen jemandem schaden.“

Immanuel Kant: Politik und Moral

Immanuel Kant (1724-1804), Quelle: wikimedia.

Schauen wir auf den vielleicht größten Moralisten der Philosophiegeschichte, Immanuel Kant. 1795/6 veröffentlichte er eine eher kleine Schrift, die bis heute zum Wirkmächtigsten gehört, was er uns hinterlassen hat. Immerhin die Charta der Vereinten Nationen ist von ihr beeinflusst. Es geht um die Schrift „Zum ewigen Frieden“ (Vgl. den Blog „Zum ewigen Frieden„). Diese Schrift verfügt über einen Anhang, den die meisten übersehen, der sich aber lohnt. In ihm geht es um Moral und Politik.

Kant beginnt damit, die offensichtliche Unvereinbarkeit von Politik und Moral zu beschreiben: die Verlogenheit der Politiker, die Verliebtheit in die eigene Macht, dem Volk einerseits nach dem Mund zu reden und trotzdem nicht auf das Volk zu hören, die Fixierung auf den Eigennutz und nicht auf das Allgemeinwohl, sich selbst die Dinge zu ersparen, die man den Bürgern zumutet, die eigenen Ziele mit hohen Werten zu begründen, an die man selbst nicht glaubt.

Kant nennt solche Politiker „politische Moralisten“, die sich nicht an allgemeinen moralischen Prinzipien orientieren, sondern sich die Moral so zurechtschnitzen, wie es gerade gebraucht wird. Kant beschreibt drei Handlungsmuster solcher Politiker, drei, so wörtlich „sophistische Maxime“, die er mit schönen lateinischen Formeln vorstellt:

- – „Fac et excusa“ – „Mach es und entschuldige dich“

Nicht vorher nach Begründungen suchen, sondern schnell die Gelegenheit nutzen, eine Sache brutal durchzuziehen, und hinterher Begründungen vorlegen. Dies erweckt dann, „einen gewissen Anschein von innerer Überzeugung der Rechtmäßigkeit der Tat“. - – „Si fecisti nega“ – „Wenn du es gemacht hast, verleugne es.“

Taten, für die es keine öffentlich gültige Begründung gibt, müssen konsequent geleugnet werden. Beliebt sind Hinweise auf die eigene widerspenstige Bevölkerung oder auch auf andere Völker. Oder sogar auf die böse Natur des Menschen an sich. - – „Divide et impera“ – „Teile und herrsche“

Es gilt, Zwietracht zu säen, unter den Mächtigen im eigenen Volk, die vom Volk und untereinander entzweit werden müssen, aber auch unter den unterschiedlichen ausländischen Mächten.

Im Gegensatz zu diesen „Schlangenwendungen einer unmoralischen Klugheitslehre“ des politischen Moralisten steht, so Kant, der „moralische Politiker“. Er hat nicht den Eigennutz, sondern das Allgemeinwohl im Blick. Er orientiert sein eigenes subjektives Handeln an allgemein gültigen moralischen Prinzipien im Sinne des kategorischen Imperativs: was er tut, ist ausgerichtet am allgemeinen Recht aller Menschen und Bürger (vgl. den Blog „Der kategorische Imperativ„).

Soweit die Theorie. Kant gibt sich in Bezug auf die Praxis keinen Illusionen hin, wer die Welt beherrscht: es sind die ungeliebten politischen Moralisten mit ihren Schlangenwendungen.

Was kann man dagegen tun? Diesen Praktiken, so Kant, ist an erster Stelle damit zu begegnen, dass man sie sichtbar macht. Es gilt, das „Blendwerk aufzudecken“ und dafür braucht es moralische Prinzipien: nur mit ihnen kann man das Unmoralische erkennen.

Hoffnung?

Wie realistisch ist dies? Wie kann sich eine moralische Politik durchsetzen angesichts einer heutigen Realität, in der Unvernunft, Lügen und Spaltung große Wahlsiege feiern?

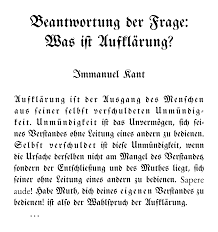

Immanuel Kant, Quelle: wikimedia.

Es sind zwei Elemente, auf die Kant hinweist:

Das eine ist die Selbstzerstörung einer unmoralischen Politik. Kant begründet dies wie folgt: eine Moral schaut auf das Zusammenleben der Menschen. Auf Dauer kann eine Gesellschaft nur funktionieren, wenn ihre Regierung dieses Zusammenleben im Auge hat und fördert.

Eine Regierung, die dieses Zusammenleben nicht beachtet und nur auf ihre eigene Macht schaut und aus Gründen des Machterhalts die Gesellschaft spaltet und an ihrem Wohlergehen hindert, wird zusammenbrechen, früher oder später:

„Das moralisch Böse hat die von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft, dass es in seinen Absichten … sich selbst zuwider und zerstörend ist, und so dem (moralischen) Prinzip des Guten, wenn gleich durch langsame Fortschritte, Platz macht.“

Das andere Element ist die Aufklärung, die Orientierung an moralischen Prinzipien und der Mut und die Kraft, sich für diese einzusetzen.

Kants zentrales Motiv ist die Aufklärung, verstanden als der Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen und diesen Verstand einzusetzen, die moralischen Prinzipien zu erkennen und auch durchzusetzen.

Aufklärung als Aufgabe

Diese „Aufklärung“, in heutigen Begriffen der Einsatz für Demokratie und Freiheit, ist zentral für einen Sieg über die Amoralität der Politik, über Unvernunft und Spaltung. Weil sonst nach dem Zusammenbruch eines amoralischen Regimes nur ein weiteres folgt.

Diese „Aufklärung“, in heutigen Begriffen der Einsatz für Demokratie und Freiheit, ist zentral für einen Sieg über die Amoralität der Politik, über Unvernunft und Spaltung. Weil sonst nach dem Zusammenbruch eines amoralischen Regimes nur ein weiteres folgt.

Frei formuliert, nicht mit Kants Worten, aber mit seinem Anliegen: Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern erfordert Einsatz, der erst einmal Einsatz an sich selbst ist: vernünftig zu leben und zu denken, und so auf die Gesellschaft auszustrahlen.

Kant liefert kein klares Konzept, wie man den politischen Kampf gegen Unvernunft, Populismus und Spaltung gewinnen kann. Aber er liefert eine wichtige Grundlage, um Konzepte zu entwickeln: Selbstvertrauen.

Selbstvertrauen, das darauf fußt, dass letztlich nur eine Politik funktionieren kann, die sich moralisch verhält. Dieses Selbstvertrauen darf nicht dazu verleiten, die Hände in den Schoß zu legen. Vernunft und Moralität sind leider keine Selbstläufer.

Und auch das lehrt Kant: je weniger Einsatz der Vernünftigen, desto mehr regiert die Unvernunft.

Oder wie es Brechts Galilei sagt: Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein.